ロニー・ジェイムス・ディオの2回目。(1回目

先日、新しいアルバムが先日発売になった。

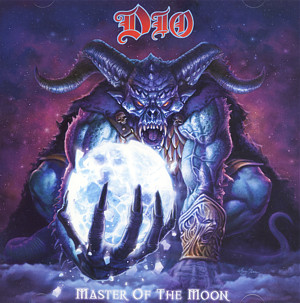

相変わらずのおどろおどろしいというか、買うのがちょっと恥ずかしいというか、妖しいジャケットだ。あくまで悪魔とか、そんな世界にこだわっているようだ。ライナーの裏表紙で、おなじみの「影絵の狐」みたいな指をした本人が写っている。

対訳を見てみると、これまた相変わらず、神話的というか、イメージ的な歌詞が延々と続く。「あなたが好きよあっは~ん」みたいな歌詞は欠片もない。

ディオは、ロックンロールバンドELFがそのままリッチー・ブラックモアを迎えた形でリッチー・ブラックモアズ・レインボーというバンドになる。70年代の半ばのことだ。

レインボー(何となくレインボウの方が好きなのだが、日本語表記はこのバンドに限っては、レインボーなのでそう書くが)は、曲調はやはりリッチーの手になるので、ディープパープルだが、ロッド・エヴァンス、イアン・ギランやデヴィッド・カヴァーデールなどとは一線を画すロニーの歌詞は、基本的にラブ・バラードはない。

レインボーの最初のアルバムに入っている曲も、当時はタイトルが日本語にされていたので解りやすいが、「銀嶺の覇者」「自画像」「黒い羊」「虹をつかもう」「蛇つかい」「王様の神殿」「もしもロックが嫌いなら」「16世紀のグリーンスリーブス」「スティル・アイム・サッド」という10曲だが、最後の「スティル・アイム・サッド」は元々ヤードバーズの曲だし、このアルバムでは完全なインスト曲になっている。

タイトルだけ見ても、リアルなラブソングはない。「虹をつかもう(Catch The Rainbow)」は多少その気があるが、非常に夢想的な内容だ。

実はELFのアルバムでもロニーがこういう曲を書いていたかというとそうでもない。だから、レインボーはリッチーとロニーによる、中世へのオマージュ的なコンセプト・バンドだったんだと思う。ロニーが参加した3枚のスタジオ録音は、上記のアルバムで始まり、セカンドでは「タロット・ウーマン」とか「スターゲイザー」のような曲(後者は魔術師にたぶらかされて塔を建てる労働者の歌だ)、サードではアルバムタイトルそのものが「バビロンの城門(The Gates of Babylon)」で、最近でもよくテレビのBGMで使われる派手なイントロの曲は「キル・ザ・キング(Kill The King)」だ。

ただどちらかというと、現在の二人の状況を見ていると、吟遊詩人を気取ってブラックモアズナイトというデュオ(若い奥さんと二人で)を組んで、中世フォークロア的な世界を追い続けるリッチーと、完全にメタルと悪魔的世界にどっぷりのロニーとでは、大分隔たりがあるし、「ああそうか」この二人が組むとこんな中間的世界ができあがっていたのもうなずける、といった感じだ。

レインボーを脱退したロニーが加入したのが、オジー・オズボーンの抜けた後のブラック・サバスだった。レインボー的と言われる「ヘヴン・アンド・ヘル(Heaven and Hell)」、サバス色が濃くなった「モブ・ルールズ(The Mob Rules)」とライブを出して、一旦離れるが、後にもう一枚参加することになる。「デヒューマナイザー(Dehumanizer)」という、どちらかと言えば、ファンからもあまりいい評価は得られなかったアルバムだ。

非常に機械的で、アタックの強い、現在のディオを予測させる内容になっている。個人的には実は結構好きだ。もちろん、先の2枚、あるいはサバスであれば、オジーのいないサバスなんてサバスじゃないという向きは多いに違いない。

オジーという人は、テレビで自宅をドラマのように公開してしまうような奇矯な人でもあるので、やはりサバス・ワールドに与えていた影響は大きいと思う。

しかし、独特の重いリフとサウンドは、トニー・アイオミ、ギーザー・バトラー、ロニー・ジェイムス・ディオの3人ならではの音だと思う。

バンドとしてのディオは、このブラック・サバスの最初の3枚のアルバムと、「デヒューマナイザー」の間にスタートする。レインボー-「ヘブン・アンド・ヘル」と来た流れの先にあるようなファースト・アルバム「ホーリー・ダイバー(Holy Diver)」は、サバスを辞めたロニーが、レインボー的ではない、どちらかというと黒魔術的な音楽世界に足を踏み入れた、最初の1枚だ。本来は、サバスこそがそれに当たる感じもするが、かなりレインボーを引きずっており、アルバム的には楽しいが、サバスの2枚はディオの世界観ではない。

私は英語が堪能ではないので、この「Holy Diver」というタイトルの意味が正確に摑めていない。ジャケットには、悪魔だかなんだか解らないが、そんなようなものから逃げている牧師か神父が湖で溺れかけているような絵が描かれていた。

歌詞を聴いていると、真夜中の海に飛び込んで逃げろ逃げろ見たいに聞こえる。

まあ、ディオそしてロニー・ジェイムス・ディオはこのアルバムを境に、人生をこの路線にかけているとしか思えないほど突き進んでいる。彼が多分、30代の半ばから後半にかけてではないかと思う。

実は「ルック・アップ・ザ・ウルブス(Lock up the Wolves)」辺りから後は、比較的何を聴いても同じ・・・・というイメージがある。実は今回もそうだった。だが、ディオが頑なにこの道を追い求めるように、レインボーで、私にロックを聴くきっかけを与えてくれた彼の声は、私にとっては何にも代え難く、少しくらい曲がつまらなくっても買い続けるのだ。

確かに彼の声が、「ア・ライト・イン・ザ・ブラック」を歌っていなかったら、私は今でも「ハードロックは騒々しい」と思っていたに違いない。世の中にはこういう勝手な一期一会というものがあるのだ。